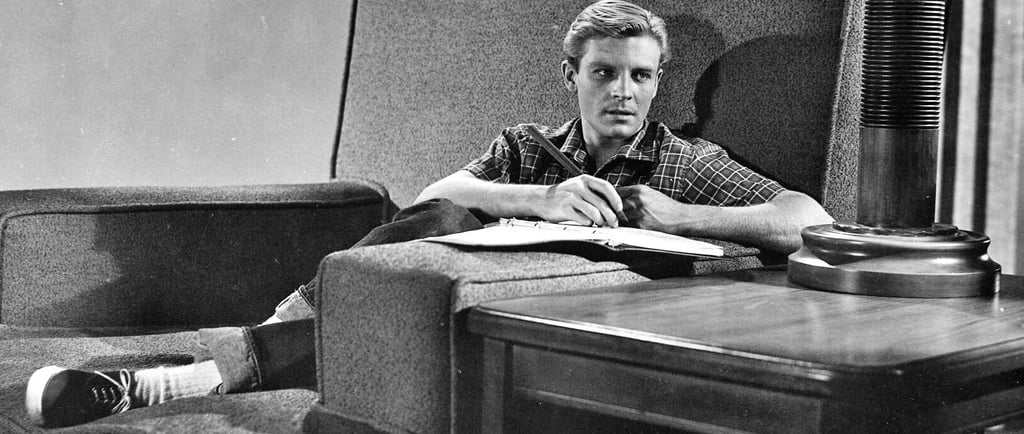

L'homme qui rétrécit, Grant Williams dans l'infiniment petit

DOSSIERS

Romain Jankowski

10/17/20252 min read

Avant que Jean Dujardin ne se glisse dans la peau d’un homme réduit à la taille d’une fourmi dans la nouvelle version signée Jan Kounen (sortie prévue le 22 octobre 2025), replongeons dans le film original de 1957, L'HOMME QUI RETRECIT. Un chef-d’œuvre de science-fiction aussi visionnaire qu’introspectif.

Un brouillard, un destin minuscule

Tout commence par une simple croisière en mer. Scott Carey, interprété par Grant Williams, savoure un après-midi tranquille avec sa femme Louise. Mais un mystérieux nuage scintillant le traverse, le contaminant sans qu’il le sache. Quelques semaines plus tard, son corps commence à rétrécir… centimètre après centimètre. Ce qui n’était d’abord qu’une curiosité devient un cauchemar existentiel : sa maison se transforme en labyrinthe, son chat devient un prédateur, et une araignée géante l’attend au coin du sous-sol. Face à la disparition de son propre corps, Scott lutte pour conserver ce qui lui reste : sa dignité, sa raison, son humanité.

Jack Arnold, le roi de la SF philosophique

Réalisé par Jack Arnold, grand artisan de la science-fiction des années 50 (notamment metteur en scène de L'ETRANGE CREATURE DU LAC NOIR), le film est adapté du roman de Richard Matheson, qui signe aussi le scénario. Cette double casquette auteur/scénariste donne à l’histoire une cohérence rare, mêlant spectacle et réflexion. Car au-delà de son pitch assez simpliste, L'HOMME QUI RETRECIT est une fable existentielle. En perdant littéralement sa taille, Scott Carey perd sa place dans le monde : son travail, son couple, sa voix. Il devient invisible socialement avant même de disparaître physiquement. « L’infiniment petit devient infini », conclut le héros dans une dernière tirade d’une puissance inattendue. Derrière les effets spéciaux, il y a une vraie métaphore de la condition humaine. Ce que le rétrécissement au cinéma aura tendance à faire disparaître pour laisser place à un ton plus comique (comme CHERIE, J'AI RETRECI LES GOSSES ou plus récemment ANT-MAN chez Marvel). À ce titre, il faut reconnaître le pari que constitue la nouvelle version, qui doit amener le spectateur à venir voir une approche plus dramatique du rétrécissement. D'autant plus avec un acteur à sa tête qui est aussi reconnu pour son talent comique...

Des effets visuels révolutionnaires

Le tour de force de cette version d'Arnold est aussi visuelle. En 1957, pas de CGI, pas d’écran vert, pas de motion capture. Et pourtant, le résultat bluffe encore aujourd’hui. Jack Arnold et son équipe rivalisent d’ingéniosité : décors géants, perspectives forcées, maquettes titanesques, superpositions de pellicule…

Tout est fait à la main, avec une précision artisanale qui force le respect. Chaque plan devient une prouesse technique. Voir Grant Williams escalader une allumette ou affronter une araignée (réelle !) reste une leçon de cinéma de studio.

Le film a d’ailleurs reçu le Prix Hugo du meilleur film dramatique en 1958 et sera inscrit en 2009 au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain pour son importance culturelle et esthétique. Rien que ça. L’autre force du film, c’est sa tonalité. C’est un film sur la perte de repères, mais aussi sur la renaissance. Sur l’idée qu’à mesure qu’on se réduit, on touche à l’essentiel. En 80 minutes, Arnold condense ce que la SF peut offrir de plus beau : de la terreur et de la transcendance.